文字

背景

行間

令和7年度

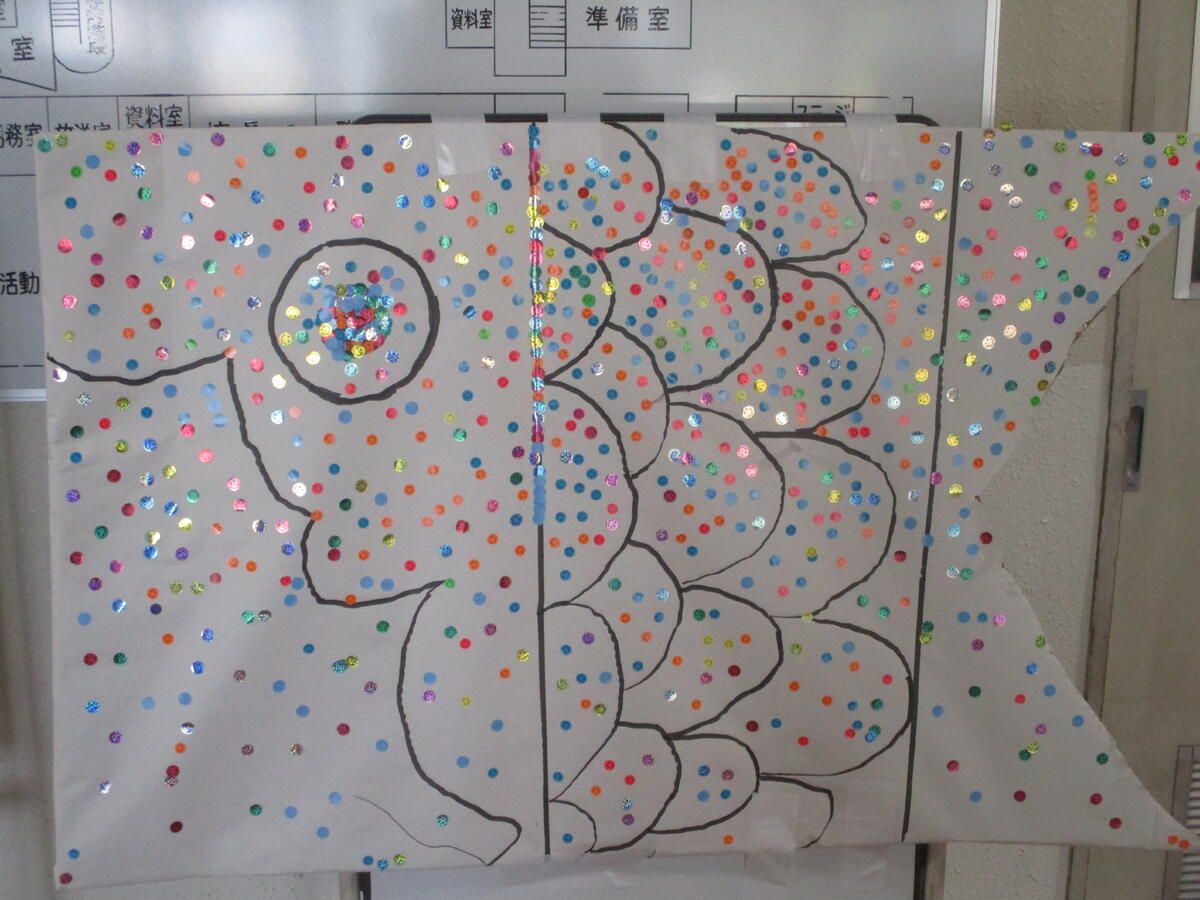

きずな学級制作 キャップアート

きずな学級の子ども達が、キャップアートに挑戦しています。

今月は、「ドラえもん」 です。

体育館入り口で、明るい笑顔が、中郷小の子ども達を応援してくれています。

放送室前には、オリジナル鯉のぼりが颯爽と泳いでいます。

安全な自転車の乗り方 交通安全教室から(5年生・3年生)

5年生、3年生が、交通安全教室で、安全な自転車の乗り方を学びました。

敦賀警察署の方々、交通安全指導員の方々を講師に招き、校庭を道路に見立てての実地練習をしました。

PTAの方々も安全の見守りに立ち、子ども達に声をかけてくださいました。

子ども達はヘルメットのかぶり方、自転車のハンドルの握り方、立ち方、ブレーキをかける順番(左、右)、サドルへの足のかけ方、安全確認の仕方(右、左、前、後ろ)等、丁寧に指導を受けました。

停止線のところでとまる練習、さらに、安全確認をしながら、その先を進んでいく練習もしました。

自分の命を守るための大切なルールやマナーを学びました。

今日の安全教室で学んだことを、家庭や地域でしっかり守っていきましょう。

縦割り遊び

全校学活で6年生が中心になって、各縦割り班で、「お互いの名前を覚え、楽しく遊ぼう」と、メンバーが仲良くなる時間を計画しました。

体育館、教室、各場所では、笑顔がいっぱいの活動が繰り広げられました。(からだを動かしてのレクレーション、円になってのゲーム、エンカウンター的な遊び等々、この日のために6年生が工夫をして計画しました。

下級生、1年生にたずねてみると、「すごく楽しかった」「また遊びたい」と嬉しそうでした。

5月の授業の様子から ②

1年生は国語で、文をつくって書く学習をしています。誰が(何が)にあたる部分、主語を意識して、「~は、○○○○する」「~が○○○○する」という文をつくって状況を説明する文を書いています。例えば、担任が動作をすると、それを「せんせいが、はしる。」といった文に表しています。

1年生の図工では、写生で、岡山公園のお気に入りの場所の絵をクレヨンでえがいています。山頂にむかってたくさんある階段を丁寧に描いたり、虫や鳥など生き物も登場させて描いたり、新緑の木々の葉っぱを一枚一枚丁寧に描いたり、と、子ども達の目と心に映った風景を思い思いに一生懸命描いています。

6年生外国語では、1日の自分の生活についてその行動を英語で言ったり書いたりしています。

I usually go to school at seven ten.

I go to dancing class every Monday.

等など、表現についてALTの先生にもアドバイスをもらいながら、英語で言ったり書いたりして伝えています。

b

体力だめし

4年生から6年生の児童は、体力テストで、さまざまな運動機能の測定に挑戦します。

今日は、6年生が、シャトルランに挑んでいました。

後半苦しくなってくると、仲間から「がんばれ」と応援の声があがり始め、それに励まされ、あきらめずにもうひとふんばりする子ども達でした。

最後まで自分の限界に挑戦するすばらしい姿がみられました。

避難訓練

授業中に地震が起こり、その後に火災が起こったと言う設定で、避難訓練を実施しました。

緊急地震速報が流れると、さっと机の下に入って頭を守りました。地震の揺れで机が動かないよう、机の脚を手でしっかり握って、自分の頭を守りました。

次の放送指示で火災の発生とその発生場所を知ると、教員の指示で廊下にさっと並び、煙を吸わないようにハンカチで口や鼻を覆い、どの学年の児童も落ち着いて速やかに外に避難しました。

「訓練は真剣に」の意識を持って、1年生から6年生の児童が安全に避難しました。

外に避難した後も、その後の情報収集のために、静かに座って状況を判断できた子ども達です。

休み時間に体育館やグラウンドで遊んでいるとき、トイレにいるときに地震がきたらどうするか、また、登下校の途中で地震が起こったら、また、家で一人で留守番をしているときに地震や火災が起こったら自分はどうするか、いろいろな場面や場合を想像して、イメージトレーニングしておくことは大切です。

もしものときに、自分の命を守る判断と行動ができるよう、真剣な訓練を重ねて、危機回避の力を身につけていきましょう。

お昼の読書タイム

毎週火曜日、木曜日の昼休みの後は、昼アップタイム「読書タイム」です。静寂で落ち着いたひとときです。

どの学級でも、子ども達も先生も、読書の世界に入り込んでいます。

図書委員会の児童が、低学年の教室に読み聞かせに出かけることもあります。

また、お昼の校内放送で、図書委員会が学校の教職員の好きな本、子どもの頃に読んだ本、みんなへのおすすめの本などを紹介してくれます。「今度読んでみようかな。図書館にあるかな。」そんなつぶやきも聞こえて来ます。

ふれあいタイム

今週はふれあいタイムを実施しています。

各学級担任と、子ども達が一人ずつ、話をする時間をもちます。

新しい学年、学級になって1ヶ月が過ぎました。がんばっていること、新しい気持ちで取り組んでいること、また、悩んでいること、気にかかること、心配なことなど、何でも担任と1対1で話せます。

今年度も、学年、学級ごとに日を決めて、SC(スクールカウンセラー)との個人面談も始めています。まずは6年生からスタートします。

子ども達の話にゆっくりと耳と心を傾けて、子ども達に寄り添います。

毎朝、児童会環境委員が水やりをしてくれて、元気に美しく咲いている玄関のパンジーの花です。

ひとつひとつの花が、輝いています。

あいさつ鯉のぼり

こどもたちの朝のあいさつも、鯉のぼりも、

燦々とかがやいています。

16日(金)朝の鯉のぼりです。

こどもたちの、たからものです。

清掃オリエンテーション

いよいよ、今日から、1年生が清掃活動に参加します。

各縦割り班ごとに、6年生の班長を中心に、自己紹介、役割分担、掃除の仕方のオリエンテーションをしました。1年生もはりきって活動しています。

来週には、縦割り班のメンバー同士が仲良くなるためにと、6年生が遊びの時間を考え、計画しています。

チームワークよく、つながりを大切に、1年間の清掃活動にはげみましょう。

5年生宿泊学習 キャンドルサービス、焼き杉工作、レクレーション大会の様子から

宿泊学習1日目の夜、キャンドルサービスで盛り上がりました。営火長、火の神、火の子たちが、キャンドルの炎を次々と繋ぎ広げていきます。厳かな雰囲気に包まれました。2部では、みんなでマイムマイムを躍りました。元気いっぱい楽しそうでした。

2日目の焼き杉クラフト体験では、自分たちの選んだ動物をモチーフにしたクラフトをやすりにかけ、焼いたものをこすり、オリジナルの工作ができました。集中して一生懸命の子ども達でした。

レクレーション大会では、各クラスとも、リーダーの企画したレクレーションできずなを深めていました。リレー、ドッジボール、鬼ごっこ等、全力で体を動かして楽しんでいました。

2日間の行程を無事終え、多くのことに気づき、多くのことを体験から学んだ5年生の子ども達でした。気づきや振り返りを、すぐに次に生かせるところがすばらしい成長でした。

たくさんの方々のお陰で、この貴重な体験ができ、楽しい思い出がつくれたこと、周りの人たちに感謝して、体験学習をしめくくりました。

5年生 宿泊学習(海上保安庁)

なかなか入れるとこではありません。

・鑑識の体験

・護身術体験

・ロープワーク体験

・レーダー画面を見ている

まだまだありましたが、時間はあっという間に過ぎていきました。

「来年もここに来たい!」

という声が聞かれました。

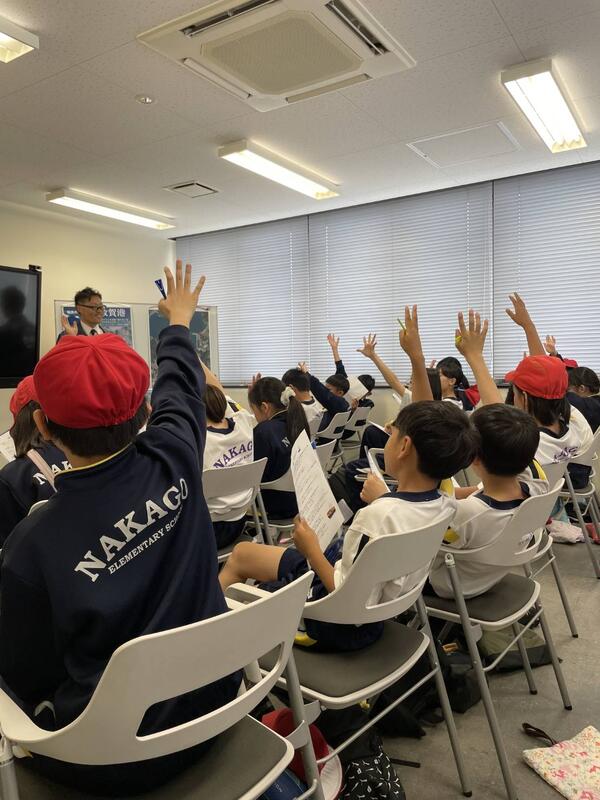

5年生 宿泊学習(敦賀港ターミナル)

大きなガントリークレーンに圧倒されました。

コンテナの中に、クラス全員で入ってみました。

敦賀港の輸出・輸入について、熱心に聞いていました。身近にこんなすごい港があったなんて…

昼食後は、緑地でシロツメクサの冠つくり。みなさんも作ったことありますか?

1年生 タブレットを使って

1年生はタブレットを使って、写真を撮り、保存し、また、削除する方法について学びました。ICT支援員の説明を聞きながら、自分で操作してみました。今日は、自分の筆箱をお気に入りの角度から撮影し、保存し、最後はファイルから削除することに挑戦しました。

これから生活科の観察やいろいろな教科の活動の中で、記録の手立てとして写真撮影機能も利用して学習をすすめていきます。それが待ち遠しそうな1年生でした。

1年生 朝アップタイム・マラソンデビュー

1年生も今日から、朝アップのマラソンをスタートしました。

岡山公園の木々の鮮やかな緑や、爽やかな5月の朝の風に励まされ応援されるかのように、1年生は一生懸命走りました。

自分の目標に向かって最後まで走る4年生、6年生の姿を目標に、1年生はマラソンにチャレンジしていました。

児童会 あいさつ鯉のぼり

本年度も、昨年度に引き続き、中郷小は小さな親切運動県本部より認証されて「あいさつ運動協力推進校」として児童会がさわやかあいさつ運動に取り組んでいます。

今週のはじめから1週間は、全校で「中郷あいさつ鯉のぼり」をつくろうと張り切っています。爽やかで温かなあいさつを交わしたこどもたちが、児童会生活委員から校門でにこにこシールをもらい、うろこに貼っていきます。

12日(月)朝・・・初日からさまざまな色のうろこがきらきらしています。

14日(水)朝・・・彩り豊かな鮮やかな鯉のぼりが輝いています。

最終日16日(金)の朝には、どのような鯉のぼりに成長しているか、とても楽しみです。

こどもたちの爽やかなにこにこあいさつで、中郷小学校の1日がスタートしています。

5月の授業の様子から ①

1年生の体育では、体ほぐしで「走る」運動を楽しみました。スタートの仕方、途中のタスクをこなしてのゴールの仕方に挑戦しました。

2年生は国語で「たんぽぽのちえ」の読み取りにグループで挑戦していました。文章に出てくるつなぎ言葉に着目して、丁寧に文章を読んでいました。

3年生社会では、地図記号について調べていました。まず、自分で何をあらわす記号なのかを予想しながら、記号のおもしろさを感じていました。

4年生は理科で、「からだのしくみ」のテストの前に、みんなで、学んだことを振り返っていました。全問正解を目指したい、と、問題を出し合いながら大事な言葉や図を確かめていました。

4年生、学活でエンカウンターのためのアクティビティを楽しんでいました。クラスのなかまと、「進化じゃんけん」などをしながら、仲良く活動し、笑顔いっぱいでした。

中池見湿地のいきもの

2年生は生活科で、中池見について学びました。出前授業にきていただき、中池見のすごいところを知りました。中池見に生息している動植物とも実際にふれあうことができました。

10万年も昔から、中池見が敦賀にあるということ、湿地のしくみ、不思議、そして、たくさんの種類の動植物が自然の中で生息していて、日本でも中池見にしか生息していないような貴重ないきものがいるということも知りました。

「中池見湿地に行きたい、もっといきものをみつけたい」という声もこどもたちからあがりました。

ふるさとの自然について、またひとつ、学ぶことができた2年生でした。

学校探検 1年生

1年生の学校探検がはじまりました。そのお手伝いをするのが、2年生です。

学校のいろいろな教室や場所について、クイズを出したり、1年生の「?」に丁寧にこたえてあげたりする2年生でした。

学校の校舎内地図にシールをはって、「今いるのはこの場所だね」と確かめ合う1年生と2年生の姿もありました。

とても楽しそうな1、2年生。また一層仲良くなれたようです。

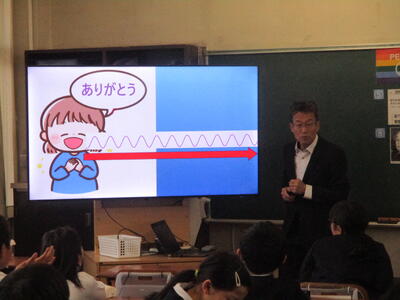

人権について考える授業から(5年生、3年生)

敦賀市人権擁護委員を講師にお迎えして、「人権」について考える時間をもちました。

5年生は、人にやさしくしたり、あたたかい言葉をかけたりするなど、その人のことを思いやる行動が、自分を変えていくことについて、科学的な実験や調査報告を根拠に知ることができました。活躍しているスポーツ選手の生き方にそのことを照らし合わせて、自分の言動について振り返りました。

3年生は、相手への暴言を口にすることで、自分の心身に起こりうる変化、(とても危険で自分にとって不幸な変化)について、脳科学のデータをもとに知ることができました。まわりの人に対してやさしい思いやりのある言葉を伝えたり、人のことを思いやる言動をこころがけることで、脳が健康に活性化されることを学びました。

「困っている人がいたら助ける」「ひとりぼっちの子がいたらなかまにいれる」「自分がされていやなことはひとにしない」「人にやさしくする」「物を大切に使う」「感謝する」「ごみを拾う」「あいさつをする」「プラス思考」・・・メジャーリーガー大谷選手や岩井姉妹(プロゴルファー)の生き方に、大切なことを学んだ子どもたちです。

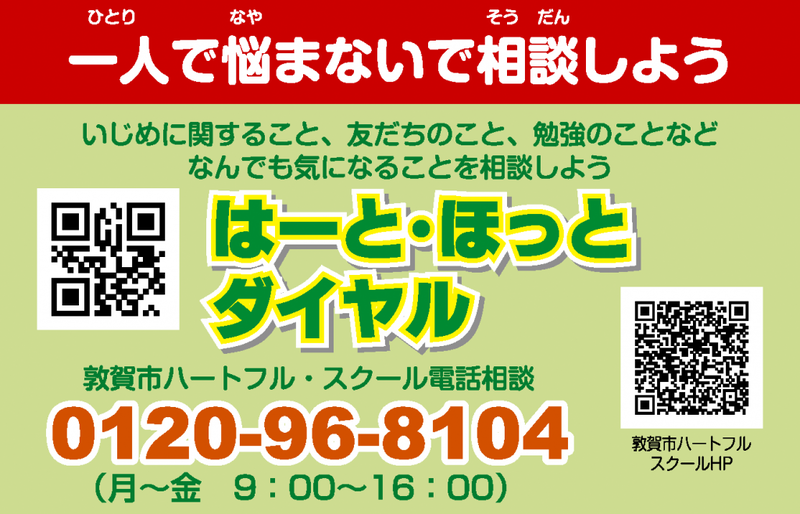

いじめ問題等でお悩みの方は

お気軽に下記の相談をご利用ください。

はーと・ほっとダイヤル

敦賀市ハートフル・スクール相談電話

0120-96-8104(フリーダイヤル)

その他、ともだちのこと、勉強のことなど、気軽に相談してください。

「はーと・ほっとダイヤル」電話相談延長のお知らせ

~児童生徒および保護者等のみなさまへ~

敦賀市ハートフル・スクールでは、冬季休業明けに、電話相談の時間を延長します。いじめに関すること、友だちのこと、勉強のことなど、お気軽にご相談ください。

○延長時間

令和8年1月8日(木、9日(金)、13日(火)、14日(水)、15日(木)

午前9時から午後9時まで

○電話相談

フリーダイヤル(無料)0120-96-8104

内閣府・警察庁・文部科学省より

ネット・スマホのある時代の子育て

保護者が知っておきたい4つの大切なポイント.pdf

警察庁・文部科学省より

ネット犯罪から子どもたちを守りましょう

◇守りたい 大切な自分 大切な誰か

~ネットの落とし穴に踏み込まないで~

守りたい大切な自分大切な誰か.pdf

敦賀市教育委員会作成

「家庭教育ハンドブック

7つのすすめ」

家庭教育ハンドブック「7つのすすめ」.pdf

福井県24時間電話相談

0776-51-0511

全国「24時間こどもSOS

ダイヤル」 0120-0-78310

福井少年サポートセンター敦賀分室

相談専用電話 「ヤングテレホン」

0120-783-214

月曜日~金曜日 8:30~17:15

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

家庭教育相談、青少年悩み相談

0120-090-523

(敦賀市少年愛護センター)

◆相談日時:火~土 9時から16時

◆メールアドレス: aigo@ton21.ne.jp

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

家庭教育リーフレット

「STOP!いじめ」

↓コチラからご覧ください↓

stop_ijime.pdf

福井県警察本部より

~児童が安全に生活を送るために~

◇福井県警Twitter

https://mobile.twitter.com/fukui_police

◇福井県警察少年女性安全課Twitter

https://mobile.twitter.com/fukui_syounen

・自宅で防犯・交通安全教室、

STOP!児童虐待 など

◇福井県警ホームページ

https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei

・小学校低学年向けのインターネット絵本

「よいこのおやくそく」

動画で交通安全! など

R7 令和の敦賀市学校教育ビジョン

R7全国学力・学習状況調査(4月に6年生児童が実施)の結果分析と今後の指導・支援について

令和7年度全国学力・学習状況調査の結果分析と今後の指導支援について.pdf

R7 中郷小学校いじめ防止基本方針

熱中症予防・対策マニュアル

学校における働き方改革の推進について

この度、福井県教育委員会および福井県PTA連合会、福井県高等学校PTA連合会より、学校の働き方改革に関する文書が改訂されました。県教育振興基本計画に掲げられている「子どもが主役の教育」の推進を図る視点からの改訂です。敦賀市教育委員会からも各保護者ご家庭に Home&Schoolにて配信されます。(2025年5月27日)

教職員が子どもと向き合う時間を確保し、「子どもが主役の教育」、子どもたちの「夢と希望」「ふくい愛」を育む教育を推進するために、県内の公立学校において「学校の働き方改革」を進めています。

【改訂】R7_「子どもが主役の教育」を推進するために(PTAとの連名文書).pdf

生徒指導上の諸問題における関係機関との連携方針について(福井県教育委員会)

【リーフレット】生徒指導上の諸問題における関係機関との連携方針について.pdf

青少年のインターネット利用に係る保護者向け普及啓発リーフレット

青少年のインターネット利用に係る保護者向け普及啓発リーフレット.pdf

こども・若者を性暴力から守るために

こどもたちのためにできること(性暴力に関するパンフレット).pdf

青少年のネット非行・被害対策情報

インターネット安心・安全利用通信

(県民安全課)

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/seisyounenikusei/netannsinn.html

インターネット非行被害対策情報

(県民安全課)

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/seisyounenikusei/seisyounenikusei2023.html

青少年の被害対策情報

(福井県警)

https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/doc/kenkei/bouhanntirashi.html

子どもが自分らしさを輝かせるために

子どものかけがえのない個性を尊重した家庭教育の実現を目指して令和2年10月に福井県家庭教育支援条例が制定されたことを受け、家庭教育に関する調査結果をもとに、この家庭教育リーフレットが作成されました。

すべての子どもたちの個性が輝くことを願って家庭教育の現状や子どもが望むこと、家庭教育で育みたい子どもの姿、親の関わり方のポイントなどがまとめられています。

ぜひ、このリーフレットを紐解いていただき、ご家庭での実践に役立てていただければ幸いです。