文字

背景

行間

令和6年度

4年 姿勢健康教室

4年生は、姿勢と健康について、校区のカイロプラティック専門家の方々を講師に招いて学びました。

骨盤と背骨のゆがみからくる筋肉のこわばりや神経伝達の不調が、体の正常な機能維持や成長をはばんでしまうこと、身体のいろいろな部分の痛みや内臓の不調にもつながることについて知りました。

骨盤体操の仕方を習い、筋肉のほぐし方や整え方を体験することもできました。

保護者の方々にも参観していただきました。

日々の生活の中で自分の姿勢をこまめにチェックしたり、ちょっとした時間を活用した体操によって姿勢を整えたりする意識が子ども達の中に高まるとよいなと思います。

2年生 いのちの学習

助産師さんを講師にお迎えして、2年生が「いのちの学習」をしました。

お母さんの身体の中の子宮という場所で、大事に守られながらいのちが育っていったこと、へその緒とつながってお母さんから栄養や酸素をもらっていたこと、お母さんの声やお話を聞きながら育っていたこと、生まれるときにはお母さんも赤ちゃんも、いっしょになって狭い産道を開いたり通りやすいように頭の骨を重ねたりしながら生まれてくることなど、いのちの尊さや生まれることの尊さを感じ学ぶことができました。

体験ブースでは、子宮の膜に守られている赤ちゃんの疑似体験をしたり、生まれてきた赤ちゃんと同じ人形をだっこしてみたり、へその緒を観察したりしながら、参加してくださったお家の方とも一緒に学びを確かめていました。

第78回 卒業証書授与式

令和6年度 第78回 卒業証書授与式が挙行されました。

卒業生64名、希望に胸をふくらませ、学び舎を巣立っていきました。

ひとりひとり、晴れ晴れとした、堂々とした笑顔で、証書を手にしました。これまでの、6年間のなかまとの思い出が、時には、それを思い出しふりかえることで、次の一歩に踏み出す力になってくれたらと願っています。

64名の6年生、卒業おめでとうございます。

6年生 いのちの学習

助産師さんを講師にお迎えし、6年生は、「いのちの尊さ」について考える学習をしました。

自分が生まれてきたことは、当たり前ではなく、尊い「いのち」をもらって生まれてきたこと、それは、遺伝学的にも、分母に天文学的な数字がならぶような確率で、この世に生を受けたということ、だからこそ、ここにいる人たちはどの人も、「尊い、大切な人なのだ」ということを、子どもたちに伝えてくださいました。

また、人には、「境界線」があること。その人にとって、「不快」と感じるまでにその人の境界線に入っていくことはお互いにしてはいけないこと、そしてそれは、相手に「言葉で」たずね、言葉で「同意」をもらうことが大切だということについて学びました。

相手にとって、「自分のことを大切に思ってくれる人」、「一緒にいて心地よく安心ができる人」、「自分のよいところを認め大切にしてくれる人」になれるよう、お互いに思いやることができる関係づくりをしていこう、という講師の話にうなづいている子ども達でした。

保護者の方々も参観され、希望された方は、授業後、講師の方と懇談をされました。

6年生に感謝、祝福、応援の気持ちをこめて

6年生を送る会が、こどもたちの手作りで開催されました。

会を企画、運営、準備したのはすべて子どもたちでした。

5年生をリーダーに、12月から、密かにアイデアをふくらませ、企画会議を重ね、ひとえに「6年生のために」という気持ちをこめて、在校生が協力して準備練習をしてきました。

1年生からは「ありがとうの花が咲くよ」の歌に思いを込めて、「おおきなかぶ」の劇(オリジナル版)では、「協力」「思いやり」「信頼」のメッセージを届けました。

2年生からは「ともだちになるために、人は出会うんだろう。」これからの中学校生活での出会いを大切に、友だちと知恵を出し合って挑戦していってほしいと「ブレーメンの音楽隊」」のオペレッタを熱演しました。

3年生は、「あきらめないで、どんなときも。君ならできるんだ、どんなことも。」と、リズミカルで楽しく元気なダンスで、6年生にエールを贈りました。

4年生は、いろいろな形で、感謝の気持ちを贈ろうと、お笑い、クイズ、ダンス、マジック、劇など、すべてが子ども達オリジナルの内容で自分たちらしい「ありがとう」を届けました。

5年生は、壮大な合奏をプレゼントし、「これからは私たちがこの学校のリーダーになれるようがんばります。安心して、まかせてください。」と6年生からのバトンをうけつぎました。

会場のかざりづくり、かざりつけ、6年生の似顔絵作成とその掲示、贈り物作成、会の運営、会場の雰囲気をもりあげる幕間の企画等、会のリーダーとなってがんばる5年生を力づけながら、1年生から4年生が分担して取り組みました。

6年生もその思いをうけとめ、会場のみんなといっしょにつくる楽しいステージを披露してくれました。

「思い出の場面(写真)」をふりかえるコーナーでは、サプライズで、BGMとして在校生が6年生に「大切なもの」を歌ってプレゼント。いっしょに口ずさむ6年生、感激しながら嬉しそうにしている6年生の姿が印象的でした。

お世話になり、支えてくれた「6年生のために」というあたたかい思いをもとに、発想力、行動力、調整力、そしてやり抜く力等、子どもたちの力が結集して、感動につつまれたすばらしい会になりました。

児童会執行委員引き継ぎ会

児童会執行委員の引き継ぎの会が開かれました。

令和6年度の執行委員からは、あいさつ運動や季節のイベント企画を工夫して、みんなが楽しく通う中郷小学校をつくることができたと振り返りが発表されました。令和7年度の新執行委員からは、笑顔あふれる明るい学校づくりのまず第一歩として、元気なあいさつが通い合う学校をつくりたい、また、みんなが楽しく過ごせるように、イベントや集会を企画していきたい、といった抱負が発表されました。

やり切ったぞという達成感に包まれた笑顔、よしやるぞというパワーに満ちた笑顔、とても誇らしく輝いていました。

<令和6年度 児童会執行委員の人たちからのあいさつ>

<令和7年度 児童会新執行委員の人たちからのあいさつ>

6年生を送る会に向けて(3年生、5年生)

6年生を送る会に向けての練習から、3年生と5年生のステージの様子です。息の合ったダンスや合奏は、きっと6年生を勇気づけてくれることでしょう。

<3年生のステージから>

<5年生のステージから>

6年生を送る会に向けて(低学年の練習から)

6年生を送る会に向けて、各学年の演目の練習が進んでいます。

6年生への感謝の気持ちと、これからのエールをこめて、劇や歌、言葉やダンスで、楽しい学年のステージをつくっています。

6年生への気持ちが届くように、どの学年のこどもたちも一生懸命です。

1年生のステージから

2年生のステージから

3年生 むかしの生活と道具(社会科)

市立博物館の館長さんを講師に迎え、3年生は社会科の「むかしの生活と道具」について学ぶことができました。

台所でつかう道具、はかりとして使う道具、洗濯するときに使う道具、畑で農作業のときに使う道具、魚をとるときに使う道具、などなど、江戸時代から明治時代、大正、昭和時代にかけて敦賀の家で使われていたたくさんの道具にふれることができました。むかしの人の生活の様子を知ったり、人々が知恵をこらして自然のものから作った道具を実際に手にしてみたりしながら、人々の生活の移り変わりにも思いをはせることができました。未来には、どんな道具がうまれるだろうか、といったことに想像を膨らます子どもたちもいました。

雪とともだち

一夜にして校庭に雪が積もりました。

「待ってました」とばかりに、校庭で雪に親しむ3年生の子ども達です。大きな雪ダルマをつくったり、雪ふとんの上に寝転んだり、とても楽しそうな子ども達です。

ゴミのポイ捨て防止ポスター

5年生は、総合的な学習の時間に「自分たちの地域を見つめる」学習に取り組みました。地域へ調査に出かけ、公共の場所にゴミのポイ捨てが多いことに気がつきました。環境の問題、ゴミの問題を調べながら、自分たちができることとして、全校のみなさんにポイ捨てをしないよう呼びかけるポスターを作成し、校内に掲示し呼びかけました。校内だけでなく、自分たちの住む地域の問題として、公園にポスターを掲示して、利用する人たちに呼びかけることを考えました。市役所まちづくり推進課の公園緑地係の方や地区の区長の方々にご協力を得て、子ども達は校区のいくつかの公園にポスターを掲示することができました。

自分たちの生活の中からの「?」(疑問)をもとに、調べ、気づき、学んだことを発信するとともに、自分たちができることは何かを考えてそれを行動にうつすこと「!」ができました。

「みんなが住む町、みんなが使う場所に、ゴミが捨てられたままにならないように」との思いのもと、子どもたちがまちづくりに参加する大きな一歩になったことがすばらしいと感じています。

立春によせて 2月の全校集会

2月の全校集会は感染症予防のためにリモートで行いました。

「立春」にちなみ、「やさしい福」を自分の心にも、学校にも呼び入れたいと校長が話しました。

地域にお住まいの方で「小さな親切」実行章を受賞された方の親切なおこないを子ども達に紹介しました。困ってる人を前に放っておけず、その人のために迷い無くその場で自分ができる行動をされたことについて紹介しました。

「ちょっとしたやさしい気持ち」でだれかを幸せな気持ちにできるなら、「やさしい福」は、自分自身にも舞い込んできます。「やさしい福」が学校の中にも、地域にもいっぱいあふれ、それとともにあたたかい「春」が子ども達におとずれてくれることを願います。

2月の生活目標「学習にしっかりと取り組もう」については、担当の教員からは、4つのことが子ども達に提案されました。

①忘れ物をしないように前もって準備しよう

②人の話をしっかりと聴こう

③分からないことはそのままにせずに、調べよう

④家庭での学習に集中して取り組もう(読書もすすめよう)

自分の学びの中での「?」(疑問)を大切に、その解決の過程で得た「!」(気づくこと、新しく感じること、感動)を次のステップにさらにつなげながら、学びを楽しみましょう。

薬物乱用防止教室から(6年生)

6年生を対象に、学校薬剤師を講師に迎え、「薬物乱用防止教室」を開催しました。

薬の種類や飲み方、保管の仕方や、正しい使用の仕方について、身近な薬を例に話を聞き、正しく服用することの大切さをあらためて学ぶことができました。

また、質問コーナーでは子どもたちからは、「薬剤師になるには、どのような勉強をするのか」といった質問も出ました。子どもたちの疑問に対して専門家から具体的な話を聞くことができました。

後半は、違法薬物、危険薬物について、心身の健康を破壊してしまう、そして最悪の場合は命を失うことにつながる薬物の恐ろしさを学びました。誘惑に負けて興味本位で飲むことからはじまる「薬物依存症」の怖さについても考えました。

すすめられても、断る、その場から逃げる、そして信頼できる大人に相談する、といった判断と行動で自分の命を守り大切にしてほしい、という講師の方の思いを受け止めた子どもたちでした。

1年生&6年生 なわとび大会から

1年生にとっては初めての、6年生にとっては最後の、校内なわとび大会を2つの学年が交流を楽しみながら開催しました。

まずは1年生、6年生に記録をとってもらいながら、時間跳びや技跳びに挑戦しました。6年生にやさしく見守られ励まされ、1年生はこれまでの練習を自信に張り切って跳んでいました。

また、これまでに練習したさまざまな技跳びを、6年生や1年生のなかまの前で披露し、誇らしげに跳ぶ1年生でした。

次は6年生の番。いろいろな技を組み合わせた跳び技に挑戦しました。目の前で繰り広げられる6年生による高度な技跳び、そして迫力ある運動の様子に、1年生も圧倒されびっくりでした。「あんなふうに、跳べるようになりたい」・・・きっと、1年生の子ども達の心には6年生の勇姿が焼き付いていることでしょう。

1年生と楽しく交流しながら進めた後半には、いよいよ6年生も時間跳びに挑戦しました。リズミカルな音楽に乗って、目標めざし集中して跳び続けました。なかまの声援も力になりました。

小学校生活で最後のなわとび大会、6年生の子どもたちの心に残る一日であったことでしょう。

児童会 おみくじ

児童会執行委員会がおみくじをつくり、全校のみなさんに今年の運勢を試してもらい、あらためて自分の目標を有言するイベントを、1月中旬の昼休みを利用して開催しました。

児童会のこどもたち手作りの「中郷小神社」の鳥居をくぐって、おみくじをひくこどもたちは、少し緊張の様子。ひいたおみくじの結果に安心したり、喜んだりしながら、今度はそのおみくじに書かれたアドバイスメッセージに沿った目標を考えたりしていました。

「勉強をがんばる」「ともだちをふやす」「(習い事)の技術を高める」等々、こどもたちのいろいろな目標や抱負が輝いています。

6年生 プログラミング学習

6年生は理科の時間に、プログラミングについて学びました。

日本原子力研究開発機構 敦賀総合研究開発センターから講師を迎えました。今日は、プログラミング教材「MESH」を こどもたちの i-Pad で動作させておこないました。

「電源をいれる」「光をつける」「スイッチをいれる」「光の色をかえる」等、こどもたちは必要な動作をその順番も論理的に考え、指示通りに信号等を動かすプログラミングに挑戦していました。

給食週間 感謝をこめて

給食週間にちなみ、児童会給食委員会では、全校のみなさんに呼びかけ、給食や学校生活にかかわる職員の方々への感謝の気持ちを表現し伝えています。メッセージ、手紙、俳句等、こどもたちの感謝の思いがいっぱいです。お昼の校内放送で、メッセージを読み上げたり、廊下や教室に俳句を掲示したりしながら、日頃あたたかくておいしい給食をいただける幸せにあらためて気づき、そのありがたさを伝え合うこどもたちです。

小中連携事業から(6年生 中学校の数学をちょっぴり学習)

6年生の教室に、中学校の数学科担当の教員が出前授業におとずれました。中学2年生で学ぶ「確率」について、身近な生活の中で出会う確率を考える問題に挑戦しました。

3つの色つきボールを箱の中から取り出すときに青色ボールが出る確率、サイコロを振ったときに5の目が出る確率、など実際に作業(実験)も取り入れながら、最終的には統計学的な発想にも考えを広げることができました。

こどもたちにとって、中学校の数学に親しみと楽しさを感じることのできた時間になったようです。

ひまわり教室 (敦賀警察署出前授業)

敦賀警察署の生活安全課の方を招いて、小学生が巻き込まれやすいSNSのトラブルについて、出前授業を開催しました。

4年生児童、5年生児童、そして保護者の方々、それぞれの内容での授業でした。県内の小学生が被害者として、また思いもよらず加害者になってしまった事案、その背景、そのようなトラブルに巻き込まれないための予防の方法等、参加した人それぞれが日常の自分自身のSNSやネットとの関わり方を振り返る時間となりました。

PTAとの連携での学習会でもありました。家庭で、日頃こどもたちの使っているアプリの把握、送信受信している内容を把握していただくこと、年齢や状況に応じてフィルターを設定することの大切さ、また、家の中で多くの家族の見守りの目が届く場所でスマートフォンを使うようにすること、時間を話し合って決めること等、トラブルからこどもたちを守る具体的なアドバイスもありました。

相手のことを考えて、より信頼し合える関係を築くための思いやりの判断が、SNSを活用する上でとても大切であることをこどもたちは学びました。

朝のアップタイムから

始業後の朝の時間に、曜日ごとに3つの学年がいっしょに運動に親しんでいます。冬場は「なわとび」にチャレンジしています。時間跳びや技跳びをペアの人と交代しながら、お互いに記録をとり、応援し励まし合って運動を進めています。

こどもたちは、1月末から2月にかけて各学年ごとに開催予定の「校内学年なわとび大会」に向かってそれぞれが目標を定め、練習しています。

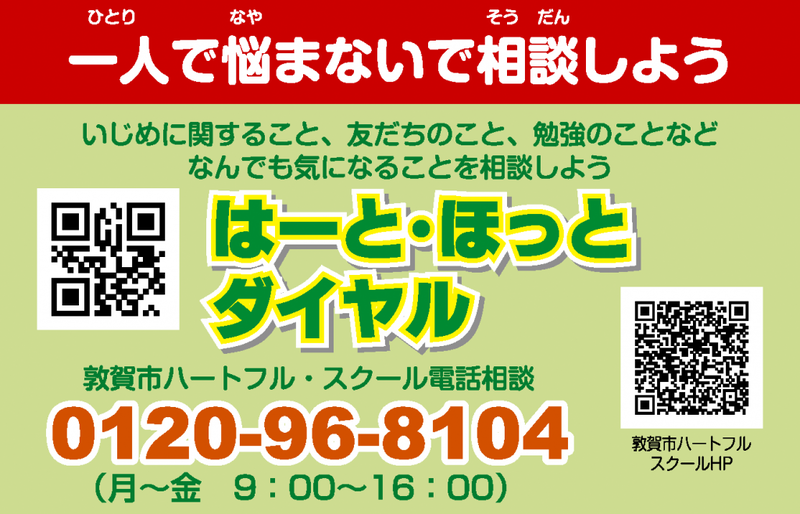

いじめ問題等でお悩みの方は

お気軽に下記の相談をご利用ください。

はーと・ほっとダイヤル

敦賀市ハートフル・スクール相談電話

0120-96-8104(フリーダイヤル)

電話相談延長のお知らせ

~児童、保護者のみなさまへ~

敦賀市ハートフル・スクールでは、冬季休業明けに、電話相談の時間を延長します。

いじめに関すること、友だちのこと、勉強のことなど、気軽に相談してください。

◎延長期間

令和7年1月8日(水)~

1月15日(水)

午前9時から午後9時まで

◎電話相談

フリーダイヤル(無料)

0120-96-8104

内閣府・警察庁・文部科学省より

ネット・スマホのある時代の子育て

保護者が知っておきたい4つの大切なポイント.pdf

警察庁・文部科学省より

ネット犯罪から子どもたちを守りましょう

◇守りたい 大切な自分 大切な誰か

~ネットの落とし穴に踏み込まないで~

守りたい大切な自分大切な誰か.pdf

敦賀市教育委員会作成

「家庭教育ハンドブック

7つのすすめ」

家庭教育ハンドブック「7つのすすめ」.pdf

福井県24時間電話相談

0776-51-0511

全国「24時間こどもSOS

ダイヤル」 0120-0-78310

福井少年サポートセンター敦賀分室

相談専用電話 080-6358-4970

月曜日~金曜日 8:30~17:15

福井少年サポートセンター敦賀分室「相談ダイヤル」.pdf

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

家庭教育相談、青少年悩み相談

0120-090-523

(敦賀市少年愛護センター)

◆相談日時:火~土 9時から16時

◆メールアドレス: aigo@ton21.ne.jp

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

家庭教育リーフレット

「STOP!いじめ」

↓コチラからご覧ください↓

stop_ijime.pdf

福井県警察本部より

~児童が安全に生活を送るために~

◇福井県警Twitter

https://mobile.twitter.com/fukui_police

◇福井県警察少年女性安全課Twitter

https://mobile.twitter.com/fukui_syounen

・自宅で防犯・交通安全教室、

STOP!児童虐待 など

◇福井県警ホームページ

https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei

・小学校低学年向けのインターネット絵本

「よいこのおやくそく」

動画で交通安全! など

R6中郷小学校いじめ防止基本方針

熱中症予防・対策マニュアル

学校における働き方改革の推進について

福井県教育委員会および福井県PTA連合会、福井県高等学校PTA連合会より、学校の働き方改革に関する文書が各家庭に配付されました。

教職員が子どもと向き合う時間を確保し、子どもたちの「夢と希望」「ふくい愛」を育む教育を推進するために、県内の公立学校において「学校の働き方改革」を進めています。

生徒指導上の諸問題における関係機関との連携方針について(福井県教育委員会)

【リーフレット】生徒指導上の諸問題における関係機関との連携方針について.pdf

青少年のインターネット利用に係る保護者向け普及啓発リーフレット

青少年のインターネット利用に係る保護者向け普及啓発リーフレット.pdf

こども・若者を性暴力から守るために

こどもたちのためにできること(性暴力に関するパンフレット).pdf

青少年のネット非行・被害対策情報

インターネット安心・安全利用通信

(県民安全課)

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/seisyounenikusei/netannsinn.html

インターネット非行被害対策情報

(県民安全課)

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/seisyounenikusei/seisyounenikusei2023.html

青少年の被害対策情報

(福井県警)

https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/doc/kenkei/bouhanntirashi.html

子どもが自分らしさを輝かせるために

子どものかけがえのない個性を尊重した家庭教育の実現を目指して令和2年10月に福井県家庭教育支援条例が制定されたことを受け、家庭教育に関する調査結果をもとに、この家庭教育リーフレットが作成されました。

すべての子どもたちの個性が輝くことを願って家庭教育の現状や子どもが望むこと、家庭教育で育みたい子どもの姿、親の関わり方のポイントなどがまとめられています。

ぜひ、このリーフレットを紐解いていただき、ご家庭での実践に役立てていただければ幸いです。

◇「青少年のネット非行・被害対策情報」(福井県安全環境部県民安全課HP)

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/nettohigaitaisaku.html

子どもの悩み電話相談について