★2月の主な予定★

2日(月)1年なわとび大会

3日(火)3年なわとび大会

4日(水)委員会(5・6年)

5日(木)学校評議員会

6日(金)4年なわとび大会

6年なわとび大会

9日(月)5年なわとび大会

11日(水)建国記念の日

12日(木)校内研究会のため

全校5限後下校

16日(月)5年理科出前授業

20日(金)6年生を送る会

PTAワークショップ

23日(月)天皇誕生日

24日(火)全校5限下校

文部科学大臣からみなさんへのメッセージです。

敦賀市 令和の敦賀市学校教育ビジョン

インターネットの適正利用とネット依存症の未然防止

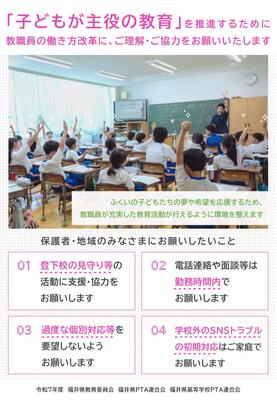

福井県教育委員会によりリーフレットが作成されました 。インターネットに係わる様々なトラブルが紹介されていたり、その予防策として「フィルタリング」や「家庭でのルール づく り」 「保護者の見守り」 の重要性をなどが書かれています 。

『STOP!いじめ』リーフレット

令和7年度全国学力・学習状況調査の結果から見えた、本校児童の特徴や成果と課題についてお知らせいたします。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |